Di Ivan Quaroni

“Lavoro, e il risultato di quello che faccio può anche piacermi, ma non tento di interpretarlo. Dopotutto, non tento affatto di dire qualcosa, tento piuttosto di fare qualcosa”. (Francis Bacon)[1]

In Media stat virtus?

Quello che la maggior parte degli artisti contemporanei affascinati dai nuovi media fanno è, nel migliore dei casi, trascinare la pittura fuori dai limiti che per secoli l’hanno serrata in una maglia circoscritta e allo stesso tempo potenzialmente sconfinata. Da Richter in poi, lo spazio pittorico è stato colonizzato prima dalla fotografia poi da immagini di derivazione digitale, magari passate al vaglio dei programmi informatici di fotoritocco. Taluni preferiscono ancora oggi, dopo Vermeer e Canaletto, proiettare sull’abisso bianco della tela le immagini che successivamente elaboreranno pittoricamente, alterandole fino a nascondere quel “peccato originale”, quella tremenda macchia, con cui saranno costretti a fare i conti per il resto dei loro giorni. Diranno – e in alcuni casi è vero – che la pittura ha abbandonato l’arena della pura maestria tecnica, del tanto bistrattato virtuosismo, per occupare lo spazio virtuale di una progettualità nuova, per adattarsi all’Era della riproducibilità delle immagini, utilizzando quelle stesse macchine che, fino a qualche tempo prima, minacciavano di seppellire definitivamente una pratica considerata da molti ormai obsoleta.

Diranno che in un’Era caratterizzata dall’iper-stimolazione visiva, alla pittura non resta che trasformarsi o perire. Si vedono oggi, soprattutto in Italia, schiere di artisti rubare fotogrammi di film famosi (Kubrick sembra essere il più saccheggiato), attingere all’immenso campionario iconografico delle riviste di moda, ricavare soggetti da un fermo-immagine televisivo o persino dalle schermate di un videogame. Mai, quanto oggi, la pittura è stata tanto influenzata dai media, non solo da un punto di vista iconografico, ma persino procedurale. Il problema di questa tipologia di artisti è quello di recuperare dal profluvio d’immagini che ci circonda, quelle che più significativamente sono in grado di testimoniare le vicissitudini di questo nostro Tempo infausto. E così, finiscono per evitare il problema della tela bianca, ricorrendo, per dribblare il terrore dell’incipit, ad un’iconografia pret-a-porter di facile reperibilità.

Il corpo a corpo della pittura

Altri, né migliori né peggiori di loro, preferiscono, a rischio di sembrare demodé, non spostare i termini del problema pittorico, che, in ultimo, è sempre quello di popolare ex-nihilo lo spazio vertiginoso di una superficie bianca, di trasmutare, quasi alchemicamente, le istanze visive dell’immaginario umano, di restituire all’occhio dell’osservatore i dubbi e le incertezze che si annidano, come tormentati spettri, negli spazi angusti della psiche. Tra questi vi è senza dubbio Marco Fantini, capace di evocare nei claustrofobici confini delle sue stanze “sghembe”, visioni stranianti in cui figure reali e immaginarie si fondono sotto l’egida vigile di una creatività drammatica quanto surreale.

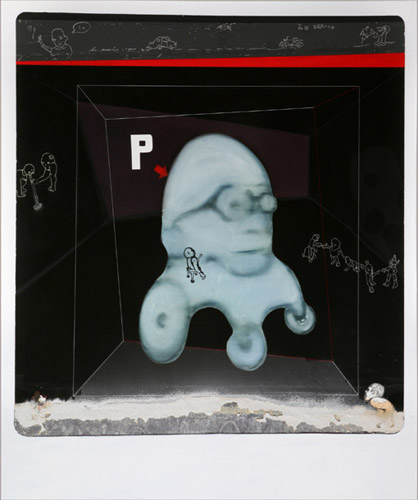

Nelle opere di Fantini, dove inizialmente si mescolavano suggestioni della pittura di Rufino Tamayo e di Fortunato Depero, di Picasso e Sironi, ma anche di Bacon e di Licini, si avverte il senso della vertigine, il pericolo di un’indagine che prende forma lentamente, quasi con pigrizia, svolgendo la matassa di un linguaggio che è il risultato di progressivi accumuli e sottrazioni, di perfette intuizioni e fortunosi ripensamenti. Come in una sfida dall’esito incerto, Fantini conduce con la pittura un corpo a corpo fatto di improvvisi affondi e repentine ritirate, di finte e di colpi piazzati, di pause ed assalti dal ritmo altalenante. Quello dell’artista vicentino è un operare claudicante, oscillatorio, che procede tra dubbi ed esitazioni, sempre in bilico tra il rischio del fallimento e la sublime riuscita. Eppure, quella che ne sortisce è una grammatica viva, pulsante, che riesce nel difficile compito di articolare una pletora di variegati elementi visivi. Ad immagini chiaramente delineate, perfettamente riconoscibili, si alternano figure dai contorni fluidi, alla bizzarra precisione dei prismi geometrici – spesso cuciti sulla tela – fanno da contrappunto indecifrabili notazioni calligrafiche. Entro i confini di stanze dalla prospettiva mobile, somiglianti per molti versi ai palcoscenici dei teatrini per marionette, Fantini inscena il proprio racconto.

Più simile a un rebus che ad una narrazione compiuta, il dramma immaginifico di Fantini si serve indifferentemente dei mostri partoriti da un inconscio febbrile, come di figure ricorrenti immediatamente riconoscibili. I suoi fortunati Mickey Mouse, ad esempio, altro non sono che pittogrammi reiterati, elementi di un alfabeto segnico che, pur con una certa malizia, l’artista dispone sulla tela in conseguenza di quella indagine, tutta formale, sulle proprietà del linguaggio pittorico. Come l’iconografia del Topolino disneyano non ha, almeno intenzionalmente, alcuna valenza di “ritorno all’infanzia” e nemmeno intende alludere ad una metaforica “morte dell’innocenza”, allo stesso modo il teschio, tradizionalmente legato ai temi della Vanitas, spogliato della sua drammaticità, finisce per trasformarsi in sberleffo sardonico o addirittura in una paradossale affermazione del valore intrinseco della pittura. Mickey Mouse e il teschio diventano allora significanti vacui, conduttori cavi di un segno pittorico che si dibatte tra lo sfumato e la messa a fuoco, in un’alchemica congiunzione degli opposti. “ A me interessa dipingere con la maggior chiarezza possibile le immagini che sorgono dall’inconscio e dalla fantasia – afferma Fantini – e sfocare piuttosto emblemi troppo riconoscibili come il Topolino e il teschio”. Ed è questo un atteggiamento scopertamente inquieto, in cui si rivela la fondamentale dicotomia esistenziale dell’artista, sempre sospettoso dinnanzi all’evidenza del reale, a ciò che è comunemente accettato per vero.

Il vero e il falso

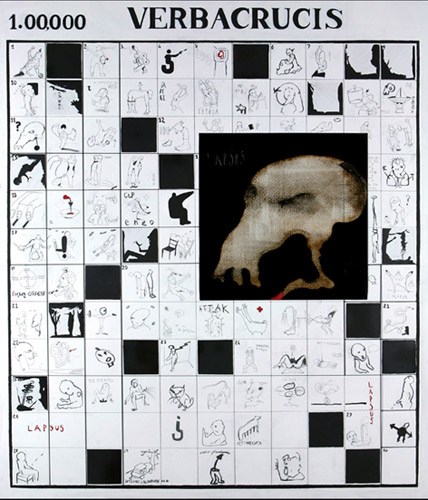

Topolino è un topos, ovvero un luogo comune del nostro immaginario, così come lo è il teschio, ecco perché Fantini preferisce sfumarne i contorni, annacquarli con una “pittura dubitativa”, fluida e mobile come l’incertezza. Indubitabili sono, invece, i mostri dell’inconscio, i vampiri della psiche che, soprattutto nei disegni, posseggono i tratti marcati e decisi del fumetto o dell’illustrazione, a metà strada tra le allucinazioni di Bacon e le follie lisergiche di Robert Crumb. Il nutrito campionario di personaggi psicotici che popolano le carte di Fantini (Verba Crucis, 2004), da Seimenomeno a Tennis was my favorite, da Crisi d’identità a Nix, fino a Ipersensibile e Sad Vehicle, assumono una più pastosa consistenza nelle tele. Qui, nell’infernale palcoscenico delle sue stanze, dove si aprono ulteriori squarci, quadri nel quadro come in un gioco labirintico di specchi, questi succubi “simpatici” si offrono allo sguardo benevolo dell’artista, tanto condiscendente verso la manifestazione delle nevrosi altrui, quanto severo nei confronti del filisteo “senso comune”.

All’origine di tale pietas, che a mio avviso è il tratto saliente della pittura come della personalità di Marco Fantini, c’è una fondamentale insofferenza verso il gioco sociale dei ruoli, verso la sicumera di talune esistenze, mai sfiorate dal dubbio eppure così strettamente imbrigliate in una fitta trama di menzogne. Ecco perché la sua pittura predilige la rappresentazione di personaggi intrinsecamente, addirittura fisicamente, contraddittori, di ossimori visivi spesso accompagnati da un perentorio punto di domanda, di automi meccanici vittime di edipici imprimatur. In tutta la pittura di Fantini abbondano i topoj psicanalitici, luoghi comuni di un vocabolario clinico ai quali, ancora una volta, è dato il beneficio del dubbio. Ma quando il dubbio è salvifico, la sola speranza di guarigione è quella di una lenta e paziente AUTO medicazione (2005). E tuttavia, sotto bende e cerotti, elementi ricorrenti nella produzione pittorica, ma anche plastica dell’artista – si vedano i nuovi teschi bronzei fusi a cera persa – le ferite e le cicatrici perdurano, come segni che nessuna terapia potrà cancellare.

[1] David Sylvester – Francis Bacon, il maestro del dolore, in BACON, I Classici dell’Arte – Il Novecento, Rizzoli / Skira, 2004, Milano.